| 旅の記録2015GW九州編 | |

| 熊 本(その1) | |

| 2015年5月4日(1日目) | |

| 旅の記録2015GW九州編 | |||

| 熊 本1 | 八 代1 | 人 吉1 | 島 原1 |

| 熊 本2 | 八 代2 | 人 吉2 | 島 原2 |

| 人 吉3 | 島 原3 | ||

|

ゴールデンウィーク最後の3日間は、一昨年の大多喜以来となる高校時代からの友人J氏との2人旅。 そして、初めて九州での2人旅。 新横浜駅で待ち合わせ、広島行きのぞみ151号に乗車。 新大阪駅で鹿児島中央行きみずほ605号に乗り換え、12時頃熊本駅に到着。 |

|

| 熊本駅で改札の外に出るのは なんと2005年12月の「青春18きっぷの旅」以来約9年ぶり。 東口(白川口)の駅舎は変わってないように見えるが、 駅前には立派なペデストリアンデッキができており、 そして市電のりばには大きな屋根が架かっていた。 |

|

|

|

観光案内所で市電1日乗車券を購入した後、 熊本駅前電停から市電A系統の電車に乗り、 水前寺公園電停で下車。 少し歩いて今回最初の目的地 水前寺成趣園に到着。 |

|

|

水前寺成趣園は肥後熊本藩細川家の 大名庭園として造成された。 明治時代には版籍奉還に伴い 一時的に官有地となったが、 園内に出水神社が創建され、 その境内地として庭園は残されることとなった。 |

|

|

袈裟紋の水磐。 細川忠興(三斎)がその名をつけ日夕賞玩したという。 |

|

| 左は「神庫記」。 右は「幽斉公三百年祭記念碑」 (幽斉=細川藤孝の没後300年にあたる明治43年に建てられたという)。 |

|

|

|

長岡護全公銅像跡。 現地の説明板などによると、長岡護全は 肥後熊本藩細川家最後の藩主・細川護久(明治維新後侯爵)の次男で 明治37年(1904年)8月31日に日露戦争にて戦死した(享年21)。 華族の戦死者は護全が初めてらしい。 2年後、この場所に護全の乗馬姿の銅像が建立されたが、 第2次世界大戦中の昭和18年(1943年)9月3日に金属供出のため失われた。 |

|

| 「富士山」と称される築山。 |  |

|

|

右が細川藤孝、左が細川忠利の像。 細川藤孝についてはここで説明するより他のもっと詳しいサイトを参照いただきたい。 細川忠利は藤孝の孫(忠興の子)で加藤忠広の改易後、 寛永9年に豊前小倉から移ってきた肥後熊本藩細川家初代藩主。 水前寺成趣園の創設者でもある。 |

|

| 園内にある水前寺菜のモデル圃場。 水前寺菜は東南アジア原産のキク科の多年草で、 日本で初めて栽培されたのが熊本市水前寺だったことから その名がついたとされるが、 金時草や式部草といった別名がある。 |

|

|

|

園の南側から見た 池とその周辺。 左側の画像に見える 茅葺き屋根の建物は・・・ |

|

|

古今伝授の間。 現地の説明板によると、元は京都御所内に建っていた、 八條宮智仁親王(後陽成天皇の弟)の書院兼茶室だった。 この建物で細川藤孝が智仁親王に「古今和歌集の解釈の奥義」を伝授(古今伝授)したという。 八條宮家(後の桂宮家)の領地開田村(現在の長岡京市)の長岡天満宮に移築された後、 明治4年(1871年)に解体されて細川家に下賜、廃藩に伴い一時人手に渡ったが 明治44年(1911年)に細川家へ返還され、翌大正元年(1912年)に酔月亭跡の現在地に再移築された。 |

|

| 古今伝授の間にある「古今伝授の松」の根。 現地の説明板では細川藤孝が慶長5年(1600年)丹後田辺城に籠城した際、 城内の1本の松に「古今伝授松」の札を掛けたといわれ、 この根がその「古今伝授の松」のものとしている。 なお、田辺城跡には今でも「古今伝授の松」の名を継ぐ松がある。 |

|

|

|

水前寺成趣園を出ると、 国府(こくぶ)電停から 熊本市電A系統田崎橋行き電車に乗り、 熊本城・市役所前電停で下車。 ここから行くところといえば・・・ |

|

|

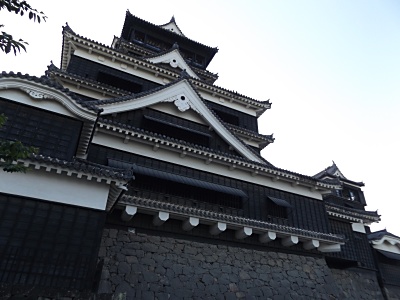

熊本城。 |  |

|

清正公こと加藤清正の銅像は変わらず熊本城そばに鎮座している。 | |

|

坪井川に架かる行幸橋を渡る。 坪井川では船に乗れる催しが 行われていたようだ。 |

|

|

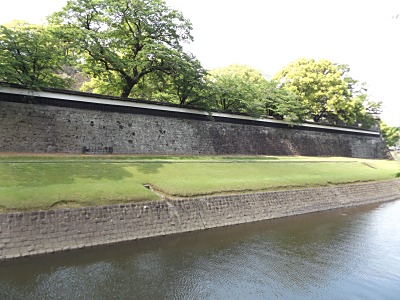

備前堀。熊本城唯一の水堀。 現地の説明板によると、その名は佐々成政の一族佐々備前が この近くに屋敷を構えていたことが由来とされている。 |

|

|

「前回」同様櫨方門から入城。 |  |

|

飯田丸五階櫓を仰ぎ見る。 |  |

|

竹の丸と飯田丸の間は標高差があるため 珍しい二重の虎口が造られた。 |

|

|

最初の階段。 |  |

|

中間地点で上ってきた道を振り返る。 | |

| 二重虎口の中央に築かれた石垣。 往時は五階櫓(通称:独立櫓)が建っていた。 前回訪問時から復元予定とされていたが、 未だ復元されていない。 |

|

|

|

2つ目の虎口へ進む。 | |

| 途中で振り返ってみた。 |  |

|

|

二重虎口を抜けると「二様の石垣」がある。 なお、この石垣の上には復元された本丸御殿がある。 |

|

|

飯田丸五階櫓。 「飯田丸」は加藤清正の重臣飯田覚兵衛が この曲輪(の守備)を預かっていたことから その名がついたといわれる。 |

|

|

飯田丸五階櫓そばから西方向を望む。 緑に囲まれてわかりづらいが、未申櫓が見える。 |

|

| 飯田丸五階櫓の北側には百間櫓を復元する予定らしいが まだ手が付けられていない。 |

|

|

|

飯田丸から本丸方面を見る。 | |

| 大天守を目標に、本丸へ進む。 |  |

|

|

本丸御殿を見上げる。 | |

| 小天守(左)と大天守。 |  |

|

|

「前回」訪問時は復元工事中だった本丸御殿。 すでに復元されてから7年が経っている。 |

|

| 御殿の下、闇り通路を抜けて天守正面側の入口に回り、 本丸御殿の中を見学した。 |

|

|

|

小天守そばの立ち入り禁止区域にある謎の下り階段。 ここを通れるのはいつになるのだろう。 |

|

| 大天守入口。 細川家の九曜紋と加藤家の蛇の目紋が入った幕の下を通る。 |

|

|

|

大天守の最上層から西(藤崎台球場方面)を望む。 | |

| 大天守の最上層から南東を望む。 熊本信用金庫のビルにはご当地キャラクター 「くまモン」が描かれている。 |

|

|

|

大天守から出た後、大小の天守を見上げるようにして撮影。 | |

| 御裏五階櫓跡そばの立ち入り禁止区域にある謎の下り坂。 もとは階段だったようだが崩壊している。 下った先で小天守そばの下り階段と合流している模様。 |

|

|

|

再び闇り通路を進み、十字路で東へ。 その先には・・・ <その2に続く> |

|

| 新円町発2015列車の旅 | |

| 旅の記録2015GW 九州編 |

熊 本2> |

| 旅の記録トップ | |