| 茅野→諏訪大社 [長野県茅野市→諏訪市] |

||

| Chino→Suwa Taisha shrine | ||

| 2017年8月26日(1日目) | ||

| <(その2)軽井沢 | 霧ヶ峰1> | |

7月29日に棚倉への日帰り旅、8月10日~12日に奥三河・木曽路への2泊3日の旅を実施したため、青春18きっぷの残りは1回分。

8月26日・27日に行った1泊2日の旅の1日目に使用した。

|

5回目の青春18きっぷは南武線登戸駅から使用開始。 立川駅で中央線の高尾行き(快速)に乗り換え、さらに高尾駅で9時47分発松本行き普通列車へ乗り継ぎ。 大月駅で小淵沢行き「ホリデー快速ビューやまなし」や甲府行き特急「かいじ101号」に道を譲り、その他の駅でも長時間停車があったため、茅野駅に降り立った時には、時刻は13時を回っていた。 駅前で昼食をとった後、長野県道197号を南へ。 |

|

|

|

|

| 上川に架かる上川橋は架け替え工事中で、旧橋はすでになく、今年2月に架けられた仮設の橋を渡る。 長野日報の記事によると、2020年3月に新しい橋の供用開始を予定しているとのこと。 上川は諏訪市の原田泰治美術館辺りで諏訪湖に流入する。 |

||

|

上川橋交差点で進路を西(茅野市道2級1号)に変え、国道20号との交点(中川原交差点)から先は長野県道16号(杖突街道)に。 中央自動車道をくぐるとまた1本川を越える。 |

|

|

|

|

| 宮川に架かる宮川橋を渡る。 宮川は諏訪市の「すわっこランド」辺りで諏訪湖に流入する。 |

||

|

|

|

| 安国寺交差点で左折すると、左手に見えたものは小さな神社・皇大神宮社。 その隣に泰平山安国寺(臨済宗妙心寺派)の鐘楼門があった。 現地の説明板によると、皇大神宮社はもともと安国寺村の産土神だったかもしれないという。 |

||

|

昭和52年に宮川に架かる安国寺橋の架け替えに伴う工事にて掘り出された、安国寺に関わる石造物。 |  |

| 安国寺は夢窓疎石の勧めにより、足利尊氏・直義兄弟によって元弘以来の戦乱で亡くなった人々の菩提を弔うために全国66か国に造立されたが、現存しない寺も少なくない。 信濃国の安国寺は宮川の氾濫や戦乱によって衰微し、江戸時代の安永年間に現在地に移転したという。 |

||

| 安国寺前の分かれ道。 左は杖突街道で高遠に至る。 右は道標によると干沢城跡(諏訪大社大祝(おおほうり)の要害)への登城口があるらしい。 さらに、現地の案内図によるとこの近くには諏訪氏の廟所があるという。 しかし、いずれにも行かなかった(行けなかった)。 諏訪氏の廟所は案内図が分かりにくく、道標などもなかったため無駄なタイムロスを避けたかったこともある。 それ以外に、この先ある時間に発車するバスに乗るため、それほど時間をかけられない事情もあった。 安国寺交差点まで戻り、県道16号を進む。 |

|

|

|

国道152号との重複区間にある「前宮前」交差点。 鳥居の立った道へ左折すると、いかにも神社の境内のような雰囲気に。 |

|

|

しかし、この鳥居をくぐって石段を上った先は(石畳が敷かれているものの)普通の坂道。 ※↓のストリートビューも参照 |

|

| 諏訪大社上社前宮社務所。 大祝の居館だった神殿(ごうどの)はこの辺りにあったらしい。 |

||

|

少しきつめの坂道を上ったところに諏訪大社上社前宮(まえみや)の本殿があった。 3年前の春に下社の春宮・秋宮を参詣したので、残るは上社本宮のみ。 |

|

|

もう一度鳥居、十間廊、若御子社辺りを撮影してから次の目的地へ。 | |

|

前宮を後にして県道16号を進む。 諏訪市との境に近いところに「茅野市神長官守矢史料館」がある。 |

|

| 守矢家は諏訪氏の祖先であるタケミナカタが諏訪にくる以前から土着していた神を祖先とし、諏訪に来たタケミナカタと争って敗れた後、諏訪大明神となったタケミナカタとその子孫を補佐する上社五官の筆頭・神長官として祈祷と政務事務を掌握してきた。 | ||

|

普通の家のように「神長官守矢」と表札が付いた入口を通ると、左手に祈祷殿がある。 |  |

|

門をくぐった先はこのようになっている。 左に見える赤い屋根の家が守矢家の住居だろうか。 |

|

| この史料館の建物は茅野市出身の建築家・藤森照信が設計した。 | ||

|

守矢家の敷地の奥には「みさく神」を祀る社がある。 現地の説明板によると、みさく(御左口)神は諏訪大社の原始信仰のうち神長官が掌る神といわれているらしい。 |

|

| みさく神の社前から守矢家の敷地を俯瞰する。 |  |

|

|

|

|

| 宮川の支流・西沢川に架かる西沢川橋を渡り、茅野市から諏訪市へ。 | ||

|

諏訪市に入ってすぐに「旧杖突峠入口道標」と「守矢翁頌徳碑」がある。 道標には 「従是北 髙島江一里二十丁」 「東 金澤宿 二里二丁」 「南 御堂垣外宿 二里二十丁」 と刻まれている。 髙島は諏訪湖のほとりにあった高島城(諏訪市)、金澤は甲州街道の金沢宿(茅野市)、御堂垣外は伊那街道の御堂垣外宿(伊那市高遠町)。 |

|

|

諏訪大社上社本宮への参道は直進だが、県道16号はここで右(北西)に逸れる。 分岐点には「石清水」という水場がある。 |

|

|

直進すると、「長沢の石幢」があった。 右側の燈籠の中に六地蔵が祀られているとのことだが・・・。 |

|

|

「長沢の石幢」のあるあたりでさらに道は分岐。 分岐点には道祖神がある。 左の道を進むと・・・ |

|

| 天御中主神(あめのみなかぬしのかみ=北極星)を祀っている「北斗神社」。 ほぼ一直線に伸びる階段は約200段あるという。 |

|

|

|

三の鳥居を通過。 三の鳥居の傍らには若宮八幡宮がある。 |

|

|

緩やかな下り坂の後、上り坂の途中に「諏訪大社 本宮」。 |  |

|

ついに、諏訪大社上社の本宮へ到着。 早速、滝沢川に架かる橋を渡る・・・前に、向かって左(南)にある法華寺へ。 なお、右画像にある案内図には明治の廃仏毀釈によって取り壊された神宮寺や法華寺の建物が表されており、先ほどまで通ってきた東参道沿いにもかつては神宮寺のさまざまな建物があったらしい。 |

|

|

鷲峰山法華寺(臨済宗)。 元は天台宗だったが、鎌倉時代に禅寺となった。 天正10年(西暦1582年)の織田信長による武田領への侵攻(いわゆる「甲州征伐」)の際には織田軍がこの寺を本営としたという。 織田信長が明智光秀を愚弄して本能寺の変のきっかけを作ったという逸話もこの寺が舞台とされる。 |

|

|

諏訪大社上社よりこちらを優先した最大の要因は本堂の裏にある。 人が1人やっと通れそうな道を進み、道にはみ出した紫陽花を掻きわけていくと・・・ |

|

|

吉良左兵衛義周の墓がある。 義周は米沢藩主上杉綱憲(吉良上野介義央の長子)の次男として生まれ、5歳で祖父にあたる義央の養嗣子となり、元禄14年(西暦1701年)に高家吉良家を継いだ。 しかし、翌年12月の赤穂浪士による江戸本所・吉良邸への討ち入りにより義央は殺され、義周も手傷を負った。 そして翌元禄16年に「仕方不届」として改易され、高島藩へお預けの身となった。 高島城南之丸へ幽閉されること約3年、宝永3年(西暦1706年)1月20日に21歳の若さで病死。 墓の説明板の隣には平成6年に地元民によって建てられた「吉良義周公に捧ぐ」と題した追悼文が掲げられている。 |

|

|

法華寺を後にし、改めて諏訪神社上社へ。 入口門そばに立っている御柱は「二の柱」。 |

|

|

勅使殿と五間廊。 |  |

| 幕末の名力士として知られた信州小県郡大石村(現在の東御市)出身の大関・雷電為右衛門の銅像。 茅野市出身の彫刻家・矢崎虎夫による作品。 |

||

|

メインストリートである北参道から入ると、ここが境内で最初の光景。 左に見える御柱が「一の柱」。 案内図にある参拝順路は、ここから時計回りになっていた。 |

|

| ということで一旦東参道からの入口まで戻り、入口門を通って布橋を進む。 途中にある、大祝のみ通ることが許されている四脚門(よつあしもん:重要文化財)は慶長13年(西暦1608年)に徳川家康が勘定奉行大久保長安に命じて建立させたという。 |

||

|

参拝所。 他の三社(下社春宮・下社秋宮・上社前宮)は拝殿まで行けるが、ここだけは拝殿より手前に仕切りと参拝所が設けられていた。 |

|

| 勅願殿。元禄3年(西暦1690年)建立。 現地の説明板によると、国歌安泰並びに公事の祈願を執行する幣拝殿に対して、個人私事の祈祷を行う場所とされている。 |

||

|

最後に北参道からの入口付近を撮影して、諏訪大社を後にした。 | |

|

北参道を進み、県道16号との交点を右折すると「諏訪市博物館」がある。 |  |

|

敷地内には「神宮寺足湯」があったものの、夏の暑い時期だったので入浴しなかった。 バスの発車時刻まで40分を切っていたので、少々急ぎ足で展示を見学。 右の画像は博物館前の「上社」停留所でバスを待っている間に撮影。 |

|

| 所定の16時23分より少し遅れてやってきた諏訪市コミュニティバス「かりんちゃんバス」4系統(すわっこランド・上社有賀線)すわっこランド行きに乗車。 この後、余裕があれば「四賀普門寺」停留所で降りて桑原城跡へ行く予定もあったが、自重して上諏訪駅に直行した。 |

||

| 上諏訪駅諏訪湖口に到着。 駅前ロータリーには諏訪市の木「かりん」が植えられている。 |

|

|

|

まだ今日の宿泊地・茅野に戻るには時間が早すぎる。 せっかく青春18きっぷを持っているので、17時30分(+5分遅れ)発の飯田線直通平岡行き普通列車に乗って辰野へ。 |

|

|

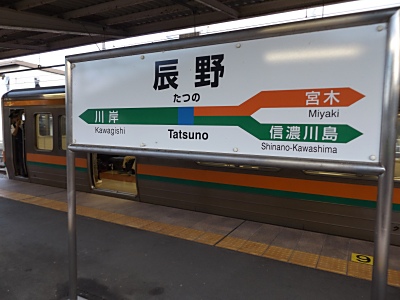

平岡行き普通列車が辰野駅2番線に到着後、すぐに辰野止まりのE127系(折り返し塩尻行き列車)が3番線に入線。 列車は大糸線と共通運用のようで、車内には大糸線の路線図が掲出されていた。 塩尻行きの発車までは少し時間があるため、初めて辰野駅の改札外に出た。 駅舎を眺め、近くのハッピードリンクショップで飲み物を補給すると改札内に戻り、塩尻行きのE127系に乗車。 |

|

|

わずか15日前に通ったばかりの塩尻駅に到着。 塩尻からは大月行き普通列車に乗り換え。 そろそろ茅野のホテルにチェックインしてもよさそうな時間帯だが、まだ夕食を取っていない。 再び上諏訪駅で下車し、霧ヶ峰口そばにあるラーメン屋で夕食。 19時49分発の茅野止まりの普通列車でようやく茅野に戻った。 茅野駅の改札を通り、青春18きっぷの使用はこれにて終了。 しかし、ホテルへ行く前にやることはまだあった。 それは、明日乗車する予定のバスの乗り場を確認すること。 (茅野駅南口のバス乗り場は1番から5番まである。) 乗り場は問題なく確認できたが、そこにあったお知らせを見て、ホテルにチェックインすると部屋に備え付けのPCでいろいろと調べてから床に就いた。 |

|

| <前のページ | 次のページ> | ||

| (その2)軽井沢 | 旅の記録トップに戻る | 霧ヶ峰1 | |