| 棚 倉 Part 1:JR磐城棚倉駅→赤館公園(赤館跡) [福島県東白川郡棚倉町] |

||

| Tanagura Part 1:JR Iwaki-Tanakura station→Akadate park(Site of Akadate castle) |

||

| 2017年7月29日 | ||

| 棚 倉2> | ||

| 棚 倉 Part 1:JR磐城棚倉駅→赤館公園(赤館跡) [福島県東白川郡棚倉町] |

||

| Tanagura Part 1:JR Iwaki-Tanakura station→Akadate park(Site of Akadate castle) |

||

| 2017年7月29日 | ||

| 棚 倉2> | ||

2017年夏、青春18きっぷの利用可能期間に入って最初の土曜日である7月22日はその前の土・日に松本・乗鞍に出かけたばかりだったので自重。

次の土曜日(7月29日)に1回目を使った。

今回の主目的は城跡訪問、そしてその地は陸奥国棚倉(たなぐら)。

一昨年の夏に「青春18きっぷの旅2015夏(その1)」として袋田の滝へ行った際、帰りのルートとして福島県を通ったものの、福島県を目的地とする旅は2010年5月の「ウィークエンドパスの旅」で猪苗代や二本松を訪れて以来7年ぶり。

|

新宿駅南口で青春18きっぷ1回目を使用開始。 埼京線の新宿始発大宮行き各駅停車→赤羽で東北本線に乗り換え宇都宮行き快速ラビット→宇都宮で黒磯行き普通列車→黒磯で郡山行き普通列車と乗り継ぎ、11時30分に郡山駅に到着。 [現在地:郡山駅(福島県郡山市)] 一昨年、袋田からの帰路は郡山の一つ手前、安積永盛で水郡線から東北本線に乗り換えたため郡山駅への到達も7年ぶりである。 今回は逆に東北本線から水郡線への乗り換えだが、通常ダイヤでは次の水郡線の列車は13時45分発の水戸行き(328D)。 しかし、不定期で運行される11時59分発の常陸大子行き8326D列車があり、7月29日が運行日に含まれていたためこの日・このルートでの棚倉行きを決めた。 |

|

|

常陸大子行き列車(キハE130系2両編成)はすでに入線していたが、クロスシート部分以外は空席だった。 |  |

|

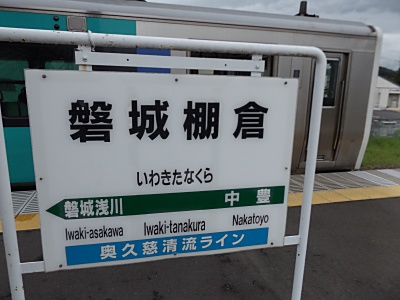

13時04分、磐城棚倉(いわきたなくら)駅に定刻で到着。 中豊駅に向かう常陸大子行き8326D列車を見送った。 |

|

| なお、県道177号にある案内標識では「Iwaki Tanagura Sta.」、福島交通の棚倉駅前バス停は「TANAKURAEKIMAE」と、英語(ローマ字)表記に揺れがあった。 | ||

|

中豊方のホーム端から中豊・常陸大子方面を見る。 |  |

| 同じ場所から磐城浅川・安積永盛方面を見る。 構内配線は島式ホーム1面2線+側線1線で、ホーム上には水戸起点90.5キロのキロポスト「90 1/2」がある。 |

||

|

3対のレールと駅舎の間には不自然な空き地があり、駅舎の手前には低床ホームのようなものもある。 また、空き地は磐城浅川方にある食堂まで伸びている。 |

|

|

磐城棚倉駅の駅舎。 ←駅構内から撮影 駅前ロータリーから撮影→ |

|

|

磐城棚倉駅構内の不自然な空き地。 |  |

|

その先を道なりに辿ると、福島県道25号に突き当たった。 傍らにあった「26」のキロポストはどこからの距離なのだろうか。 県道25号を通って左画像の奥、食パンのような形をした不動産屋の向こうへ。 |

|

|

|

|

| 出光興産のガソリンスタンドと歯科医院の間に、半分ほど雑草に侵食された廃道。 昭和19年まで白河−磐城棚倉間を結んでいた白棚鉄道(→省線・白棚線)の廃線跡であり、同線の代替として運行されている国鉄バス→JRバス白棚線の「バス専用道」として使われていた道。 白河−棚倉間の国道・県道整備(廃線跡自体が拡幅された国道に吸収された箇所もある)に伴い、バスも国道・県道経由で運行され、この場所を含む棚倉町内の専用道は平成12年12月に廃止されたという。 |

||

|

廃道と化しているものの、棚倉町に譲渡されたわけではないので、錆びついている「JRバス関東専用道路 一般の人・車通行禁止」は有効。 道を塞ぐガードレール越しにズームで撮影した。 |

|

| ガードレール前から磐城棚倉駅方面を見る。 「食パン型不動産屋」とその隣の建物が県道と平行・垂直でなく斜めに建っていることが白棚線のわずかな名残。 |

||

|

廃線跡探訪はここまで。 次の目的地に向け、桧木川に架かる入野橋を渡る。 |

|

| 桧木川は磐城棚倉駅の東で根子屋川に合流。最終的には久慈川に合流して太平洋に注ぐ。 | ||

|

棚倉の鎮守・宇迦神社(うがじんじゃ)への入口。 |  |

| 「玉室宗珀謫居跡」への入口。 玉室宗珀は大徳寺の住持を務めた禅僧。 紫衣事件によって寛永6年(西暦1629年)棚倉に配流され、光徳寺境内に設けられた庵室「落葉亭」で暮らしたという。 なお、光徳寺は棚倉藩主だった内藤氏の転封に伴って村上(新潟県村上市)に移転したため、「玉室宗珀謫居跡」の石碑は畑の中にある。 |

||

| 上記2つとも入口のみの撮影で、中には入っていない。 というのも、次の場所へ移動するために乗車するバスの時刻が15:19。 棚倉での滞在時間はわずか2時間余り(上記2つの撮影時点では2時間を切っている)のため、メインの目的地を訪問した上で時間に余裕があったら寄り道、というスタイルを取らざるを得なかった。 これ以降も入口のみ撮影しているところは同様に中に入らず先を急いでいる。 |

||

|

先ほどの「26」に続いて今度は「155」のキロポスト。 |  |

|

JRバス関東の「公園下」と福島交通の「赤館公園」、2つのバス停がある分岐点が城跡の入口、といってもこちらは棚倉城ではなく赤館(赤館城)の跡。 |  |

| 常陸国江戸崎(茨城県稲敷市)から転封された※丹羽長重が寛永2年(西暦1625年)に幕命で近津神社の境内地に棚倉城を築く(近津神社は北西に遷され、現在は馬場都々古和気神社と称す)まで、棚倉の領主は赤館を居城としていた。 ※現地の説明板や事典では常陸国古渡(ふっと、茨城県稲敷市)から移ってきたと記されていることがある。しかし、正確には慶長8年(西暦1603年)古渡1万石→元和5年(西暦1619年)2万石に加増されて本拠を江戸崎に移す→元和8年棚倉5万石に転封→さらに寛永4年(西暦1627年)白河10万石に転封、という経緯である。 |

||

|

赤館不動尊への入口。 小さな祠だけなのか、それとも奥に立派な建物があるのかなど詳細は不明。 |

|

| 緩やかな上り坂を進む。 | ||

|

坂の途中から見えた、市街地方面の景色。 |  |

| 赤館旅館前では道が分岐するものの、車両は時計回りの一方通行でここでの右折は禁止。 | ||

|

車1台分くらいの幅しかない道をひたすら上ると・・・ |  |

|

|

|

| 赤館公園入口に到着。 赤館公園は昭和63年に整備された。 |

||

|

一番平(主郭)。 公園として整備されているため城砦としての雰囲気は感じられない。 |

|

|

北東には現地の案内図にも描かれている低い土塁のようなものがある。 しかし、これも「整備」によって造られた可能性は否定できない。 |

|

|

平成元年に建立されたらしい「大山阿夫利神社」の横にある階段を下りて「腰曲輪」へ。 |  |

|

|

|

| 「腰曲輪」に降りてきた。 | ||

|

北東の隅は少し高くなっており、小さな祠が置かれていた。 |  |

| 腰曲輪の北東隅から南を見る。 |  |

|

|

腰曲輪を南に進み、一度振り返る。 |  |

|

←腰曲輪から市街地方面を望む。 しばらく進むと一番平へ上る階段が現れた。→ |

|

|

階段前で東側を見ると、腰曲輪より下にもいくつか曲輪があるみたいだが、そちらには立ち入らなかった。 |  |

|

階段は上らずさらに進んだものの、もう一つの階段に突き当たった。 こちらの階段で一番平に復帰。 |

|

|

|

|

| 一番平の南側には2人分くらいの展望スペースがあった。 崩れたりしないことを確認してから、展望スペースより市街地方面を撮影。 |

||

|

一番平にある、用途不明の盛り上がり。 公園でのイベントにおける「ステージ」なのか、それとも居館跡を意味するものなのか。 |

|

|

|

|

| 北西側(入口そば)の奥も少し高くなっている。 行ってみると、「神武天皇遥拝所」という石柱が建っていた。 どうやら神武天皇陵(奈良県橿原市)を遥拝する場所だったらしい。 |

||

| 14時までに赤館跡を後にする予定だったが、すでに時刻は14:03。 少々急ぎ気味に棚倉城跡へ向かった。 |

|

| 次のページ> | ||

| 旅の記録トップに戻る | 棚 倉2 | |