| 「JR東海&16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」の旅 石津−木曽三川公園・千本松原 [岐阜県海津市・三重県桑名市] |

|

| Ishizu - Kisosansen Park & Senbonmatsubara | |

| 2016年9月24日 | |

| <美濃への道 | 郡上八幡その1> |

| 「JR東海&16私鉄 乗り鉄☆たびきっぷ」の旅 石津−木曽三川公園・千本松原 [岐阜県海津市・三重県桑名市] |

|

| Ishizu - Kisosansen Park & Senbonmatsubara | |

| 2016年9月24日 | |

| <美濃への道 | 郡上八幡その1> |

|

桑名駅から養老鉄道養老線の大垣行き列車で22分、 下車したのは岐阜県海津市の石津駅。 ←桑名方面|大垣方面→ |

|

|

石津駅は無人駅だが、駅舎内には 有人駅だったころに使われていたであろう (シャッターの下りた)窓口とラッチがあった。 |

|

|

ここではバスに乗り換えるのだが、 バスの到着時刻(12:40)までは 少し時間があったので、 石津駅のホームから見えた 「杉生神社」を見に行った。 養老線が参道を横切っており、 石津第2号踏切が設けられている (すぐ隣には石津第1号踏切もある)。 右の画像は石津第1号踏切から 石津駅を撮影。 29キロのキロポストは 大垣駅からの距離。 |

|

|

石津駅そばの海津市コミュニティバス「石津駅」停留所から 「水晶の湯」行きバスに乗車。 自分以外の乗客は、同じく石津駅から乗った 海津市役所に用事があるらしい親子2人と先客が1人、 それに海津橋西から海津温泉まで乗った老人1名だった。 |

|

| 所定よりやや遅れて到着した「木曽三川公園」停留所で下車。 この停留所は「水晶の湯」行きも反対方向へ行くバスも止まる また、「木曽三川公園センター」の北端 (しかも北側の入口から少し東に離れたところ) の岐阜県道218号上にあるので、 利用する場合は停留所までの所要時間を 余裕をもって計算しておいたほうがいい。 帰りの(石津駅方面行き)バスは14:04発と16:46発。 (※2016年10月にダイヤ改正が行われたため、現行ダイヤは上記時刻と異なる。) 14:04発だと滞在時間が約1時間しかないので難しいが、 16:46発だと時間を持て余す可能性もある。 そのため、場合によっては徒歩で最寄りの養老線多度駅まで行くケースも考えた。 |

|

|

|

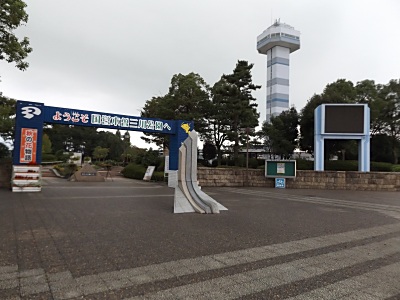

先ほどバスから降車した停留所名は 「木曽三川公園」だが、 国営「木曽三川公園」は 岐阜県・愛知県・三重県に点在する 13か所の公園の総称で、 今回訪れた場所はそのうちの1つ 「木曽三川公園センター」。 北ゾーンには「木曽三川たんけんランド」 などの子供向け施設や芝生広場、 南ゾーンには「水と緑の館・展望タワー」 がある。 |

|

|

しかし、それらには目もくれず 南側の出入り口へ。 |

|

|

南口を出ると、目の前には長良川が流れている。 |  |

| 振り返って「木曽三川公園センター」の南口を撮影。 | ||

|

岐阜県道220号を挟んだ先には「千本松原」と「治水神社」がある。 | |

|

県道220号の向こうには揖斐川に架かる 「油島大橋」が見える。 |

|

| こちらからは「長良川大橋」が見える。 | ||

|

治水神社の境内へ。 |  |

| 本殿の横には神社の由緒書が設置されている。 |

||

| 治水神社は薩摩藩家老平田靱負正輔を祭神とする。 平田は宝暦4年〜5年(西暦1754年〜1755年)に薩摩藩が幕府より 木曽三川治水工事のお手伝い普請を下命された際、総奉行に任じられたが、 工事の遅れや病没者33名、自決者53名を出してしまったことの責任を負って 工事完了後の宝暦5年5月25日に美濃大牧の本小屋で切腹した。 岐阜県養老郡養老町大巻の史跡「大巻薩摩工事役館跡」が本小屋の跡地で、 平田の銅像も建てられている。 大巻薩摩工事役館跡はこちら↓→ |

||

|

拝殿の脇には「薩摩義士の偉業」を 説明するパネルが3枚立てかけられている。 |

|

|

拝殿前から境内を見る。 |  |

| 薩摩義士之像。 鹿児島ライオンズクラブ結成20周年記念として 昭和56年に建立された。 台座は桜島の溶岩を用いている。 左の胸像は宝暦治水史蹟保存会の 会長を務めた伊藤光好のもの。 |

||

|

大野万木(大野伴睦)の句碑 「秘史哀し 治水神社の 散り松葉」。 大野は岐阜県出身の自民党の政治家で、 東海道新幹線岐阜羽島駅設置に 影響を与えたとして、岐阜羽島駅北口に 妻とともに銅像が建てられているが、 「我田引鉄」の一例とされることもある。 |

|

| 隼人橋。 昭和29年に宝暦治水200年を記念して、 当時宝暦治水観音堂との間に流れていた 小川を渡るために架けられたという。 |

||

|

「宝暦治水工事犠歿者」の碑。 平田靱負をはじめとした、 治水工事関連で命を落とした 人たちの名が刻まれている。 |

|

| 参道の傍らには大野徳三郎の漢詩 「追懐薩摩義士」の詩碑がある。 |

||

|

大鳥居が見えたところで参道を振り返る。 |  |

|

揖斐川畔には船着き場のような 階段があったが、土やら 間伐した枝やらに埋もれていた。 |

|

|

透塀の間を抜ける前に、 大鳥居と燈籠を撮影。 |

|

|

岐阜県道106号と合流したところで撮影。 ←上流方向|下流方向→ 上流方向には 「史蹟油島千本松締切堤」 の碑が建っている。 |

|

|

3分ほど歩くと、進行方向右側に13k4と記されたキロポストを発見。 柱部分には「揖斐長良背割堤」。 この堤防は薩摩義士によって造られた当時は「油島締切堤」 (昭和15年に史跡として指定された際は上記の通り「油島千本松締切堤」) だったが、現在の正式名称は「揖斐長良背割堤」らしい。 |

|

| おそらく下流端(揖斐川・長良川の合流点)までの距離を示しているのだろう このキロポストは200mごとに設置されているようで、 次が13k2、その次に13k0があった。 50km制限の県道106号を走ってくる車を気にしながら歩いたので、 13k4から13k0まで6分かかった。 なお、13k0キロポストの横には 「この堤防の標高は海抜5.9m」という小さなプレートが付いていた。 |

|

|

|

さらに進むと、12k6のキロポストの先に 建物が見えてきた。 なお、13k0から12k6までは7分かかった。 |

|

|

手前(上流側)には 「木曽川水系揖斐川 国土交通省揖斐油島水位観測所」 奥(下流側)には 「木曽川水系長良川 国土交通省長良油島水位観測所」 があった。 |

|

|

その先は芝生の整えられた 公園のようになっていた。 敷地内には石碑が2つ。 |

|

|

宝暦治水の碑。 明治33年に建てられ、除幕式の日には 表の題字を記した内閣総理大臣 山形有朋が来て碑文を読み上げたという。 裏面には宝暦治水の犠牲者の 名が刻まれている。 |

|

| 宝暦治水の碑の副碑。 正碑の建設に賛成・寄付をした人々の 名前が刻まれている。 |

||

|

さらに進むと、 少し盛り上がったところに またしても碑が。 こちらは裏のようだ。 |

|

|

表に回る前に、宝暦治水の碑と周辺を撮影。 |  |

| 表に回ってみると、そこにあったのは 「近代治水百年記念碑」。 明治20年に木曽三川の抜本的改修を 近代技術で着手してから100年後の 昭和62年に建てられた。 記念碑がある、千本松が途切れたところは 油島洗堰の跡。 その手前には「木曽三川治水の先駆者」 として平田靱負とヨハニス・デ・レーケを 顕彰する碑が設置されている。 |

||

|

公園のように整備されたところから 県道106号に出ると、 「スリップ注意 スピード落せ」 の後ろとその向かいに・・・ |

|

|

「岐阜県海津市」と 「三重県」の地名標識。 このあたりが岐阜県と 三重県(桑名市)の県境。 そして、「岐阜県海津市」の 後ろには・・・ |

|

|

国土交通省中部地方整備局 木曽川下流河川事務所の 管理境界標が設置されていた。 自治体名と同じく、 三重県側は桑名出張所、 岐阜県側は海津出張所。 |

|

|

復路は水位観測所裏の道を通って 千本松原を歩いた。 |

|

|

12k8キロポストの下では「観測計器」というプレートが見えたものの、 肝心の計器は叢に埋もれて見えなかった。 |

|

|

ここにも小さな桟橋があった。 比較的最近整備されたように見えたが・・・ |

|

|

見覚えのある黒い車、 そして大鳥居。 治水神社まで戻ってきた。 現在の時刻(タイムスタンプ)は [14:44]。 |

|

|

木曽三川公園センターに戻り、 「水と緑の館・展望タワー」に入館。(大人620円) 「水と緑の館・展望タワー」から出たところで時刻は15時30分を回っており、 無理に徒歩で多度駅まで行くより16:46のバスを待ったほうがいい状況に。 |

|

|

|

|

| 一旦木曽三川公園センターを出て、長良川大橋西交差点に来た。 | ||

| 長良川に沿って北上する道は 岐阜県道23号。 |

長良川大橋は岐阜県道125号だが、 橋の中間で愛知県道125号に変わり、 橋の先は愛知県愛西市である。 |

長良川に沿って南下する道は 先ほど歩いた岐阜県道106号。 |

|

|

|

| 木曽三川公園センターに戻り、北ゾーンの西側を進むと、輪中の農家を再現したエリアがある。 | ||

|

門をくぐると、右手に納屋がある。 |  |

|

正面にある母屋の玄関の屋根には 「上げ舟」という、洪水時に 家財道具を載せて堤防まで運ぶための 船が常備されていた。 また、母屋には洪水時に仏壇を 2階に引き上げるための滑車など、 洪水対策の仕掛けが施されていた。 |

|

|

水屋(住居倉庫式水屋)。 食料など家の大事なものを 水害から守るために造られた小屋。 水害で1階部分が長期間冠水した場合は 水屋にある座敷で寝起きしたという。 |

|

|

|

|

| 「輪中の農家」の傍らには木曽三川を模した水路が作られている。 | ||

|

16時30分になったため、 木曽三川公園センターの北口から出る。 「水と緑の館・展望タワー」内の資料によると、 このあたりは「高須輪中」といい、 御三家の1つ、尾張藩の支藩である 高須藩の領地だった。 |

|

| 「松山グリーンハイツ」行きの 海津市コミュニティバスに乗車。 |

||

|

石津駅に戻ってきた。 17時7分発の列車で大垣へ。 |

|

大垣駅に18時頃到着すると、東海道本線が停電の影響で遅延しているとのこと。

そのため、大垣駅周辺で時間調整した後、

18時40分発の大垣始発豊橋行き新快速電車で岐阜に移動。

岐阜駅のASTY岐阜内で夕食をとった後、

高山本線の美濃太田行き普通列車に乗り換え。

終点の美濃太田で本日の移動は終了。

予約していた駅前のホテルにチェックインした。

>次のページに進む

<[新円町発2015列車の旅]旅の記録一覧に戻る|トップページに戻る

Travel on 2015 Train from New Yen Town