| 旅の記録2017GW上信越・佐渡編 | ||

| 渋温泉→湯田中温泉 [長野県下高井郡山ノ内町] |

||

| Shibu spa→Yudanaka spa | ||

| 2017年5月2日(2日目) | ||

| <渋 峠 | 2-2 | 直江津・佐渡その1> |

| 旅の記録2017GW上信越・佐渡編 | ||

| 渋温泉→湯田中温泉 [長野県下高井郡山ノ内町] |

||

| Shibu spa→Yudanaka spa | ||

| 2017年5月2日(2日目) | ||

| <渋 峠 | 2-2 | 直江津・佐渡その1> |

蓮池バス停で乗り換えたバスは、往路とほぼ同じ経路をとって湯田中駅に到着・・・する前に途中の停留所で下車した。

|

その停留所は横湯川沿いにある「渋和合橋」。 その名の通り、すぐそばには和合橋が架かっている。 |

|

|

和合橋歩道橋から見た横湯川。 ←上流方向|下流方向→ |

|

|

|

|

| 渋温泉街は、わざわざ注意看板を立てるほど道の幅員が狭い。 | ||

|

「つばたや」は松代藩主真田家より「本陣」※に指定されていたという。 ※ここでの「本陣」は、真田家が渋温泉に滞在した際の定宿という意味。 |

|

|

渋温泉の"メインストリート"・・・だが、やはり道幅が狭いため乗用車は一方通行。 奥に見える「歴史の宿 金具屋」はスタジオジブリのアニメ映画『千と千尋の神隠し』に登場する「油屋」のモデルになったといわれているが、公式な発表はされていない(金具屋のWebサイトにあるFAQにもその旨の内容がある)。 |

|

| 渋高薬師への石段。 | ||

|

渋温泉には外湯が9か所ある。 ただし、この「大湯」以外は地元民もしくは渋温泉宿泊者のみ入れる(旅館から無料で貸し出される鍵が必要)。 「大湯」には足湯「のふとまる」も併設されている(画像の上のほう)が、通りかかった際にはカップルが利用中だったため、入らずにそのまま通り過ぎた。 |

|

| 丸善旅館のところで左折すると・・・ | ||

|

|

|

| 渋湯橋が架かっている。 橋を渡った先(中央画像奥)の横湯川左岸に有料駐車場があり、大湯の入浴券はこの駐車場か、和合橋そばの観光案内処で購入する。 左画像:渋湯橋の歩道から見た横湯川(上流方向) 右画像:渋湯橋の歩道から見た横湯川(下流方向) |

||

|

"メインストリート"に戻ってさらに進むと、安代橋(あんだいはし、親柱に設置された銘板では「あ代槗」)という小さな橋が架かっていた。 昭和33年6月竣功の少し赤みがかった橋で、公益財団法人長野県建設技術センターのWebサイトで公開している橋梁定期点検業務の資料(pdf)によると橋の長さは5.5m、幅は4.6m、構造としてはRCT桁橋らしい。 また、この資料によると和合橋から歩いてきた渋温泉の"メインストリート"の正式な名称は「山ノ内町道安代和合橋線」のようだ。 |

|

|

安代橋から見た榎澤川。 (←上流|下流→) 右画像の橋のすぐ先で横湯川に合流する。 |

|

|

安代橋のたもとに鎮座していた小さな石地蔵。 | |

|

安代橋の先は安代温泉。 外湯は左画像奥の「開花の湯」と右画像奥の「安代大湯」の2か所で、いずれも地元民と安代温泉宿泊者のみ入浴できる。 渋温泉とひとくくりにされがちだが、宿泊者の外湯入浴権は両者で別となっており、安代温泉宿泊者が渋温泉の(大湯以外の)外湯には入浴できず、逆に渋温泉宿泊者が「開花の湯」「安代大湯」に入ろうとしてもできない。 |

|

|

とはいえ、町道安代和合橋線の起点と思われる安代温泉の入口(「渋・安代」交差点)にでかでかと「渋温泉街」の案内看板が立っていると非常に混同しやすい。 |  |

|

|

|

| 「渋・安代」交差点前には黒川橋が架かっている。 左画像:黒川橋の歩道から見た横湯川(上流方向) 右画像:黒川橋の歩道から見た横湯川(下流方向) |

||

|

黒川橋を過ぎると湯田中温泉。 一般財団法人共益会によって源泉が管理されている。 左画像は11号源泉、右画像は12号源泉。 |

|

|

横湯川の右岸を進むと、星川橋が見えてきた。 横湯川は星川橋の架かっているところで角間川と合流し、夜間瀬川となる。 さらに夜間瀬川は北西に流れ、中野市(柳原)と飯山市(蓮)の境で千曲川に合流する。 |

|

| 星川橋のたもとにある「星川橋」交差点で右折し、これまでに蓄積した疲労による足の違和感を抱えながらも坂道を上る。 | ||

|

坂を上ると2通りの道がある。 こちらは「平和観音通り」。 湯田中駅から平和観音への通りであり、この先は湯田中駅まであまり見るべきものがない。 そのため、もう一つの「かえで通り」を進む。 |

|

| こちらが「かえで通り」。 桝形のような逆L字カーブがあり、宿場の雰囲気を残している。 ちなみに、左上に写り込んでいるものは街灯に下がっていた幟の端。 なお、撮影し忘れてしまったが、左側は松代藩主真田家の湯田中における本陣の跡地で、敷地内には門と思われる建造物が残されていた。 そして右側には・・・ |

|

|

|

「湯けぶりの足湯」があった。 水温はかなり高めに感じたので、短時間だけここで足を湯に浸して休憩した。 |

|

| 「湯けぶりの足湯」の隣にある慈救山梅翁寺(曹洞宗)。 寛保年間に建立されたらしいが、それ以前に薬師堂があったという説もある。 |

||

|

梅翁寺境内の「湯けぶり地蔵尊」(現地の説明板による英語表記はSteam Guardian Angel)。 |  |

| 手水の龍の口からは湯が吐き出されている。 | ||

|

湯田中温泉の「大湯」。 陸軍軍医総監・松本順によって右書きで「養遐齢」と揮毫された額は明治19年11月19日に初代の建物(木造)が落成した際に設置されたもの(現在の建物は2代目)。 |

|

| よろづや旅館付近。 | ||

| 路面にも楓があしらわれたかえで通りを進むと・・・ |  |

|

|

湯宮神社がある。 諏訪系の神社なので、拝殿の手前に御柱が2本立てられている。 |

|

|

右奥にある「動き岩」の参詣道を進むが、非常に道幅が狭いことに加え、昨日の雨の影響か足元が不安定。 |  |

|

一旦広い道に退避し、別ルートで目指すことにした。 | |

|

座王神社。 室町時代以前からあるらしい。 |

|

| 境内には「雨含の松」という樹齢300年余りの松があった、といっても訪問時にはこのような姿だった。 後日調べたところ枯死してしまったらしく、平成23年11月29日に伐採されたという。 |

|

|

|

こちらの道から動き岩を目指す。 | |

|

少し進むと右手(山側)に鳥居があり、その奥の岩に赤い扉がはめ込まれていた。 傍らにあった、傾いた説明板によると、元治元年(西暦1864年)に豊川稲荷から勧請した「お稲荷様」を祀っているらしい。 |

|

|

湯宮神社から「お稲荷様」へ行く道と合流し、さらに上へ。 |  |

|

山の頂上のようなところに着いたが、これは動き岩ではなさそう。 危険なところは片手をついて3点支持をしながら、さらに奥へ進む。 |

|

|

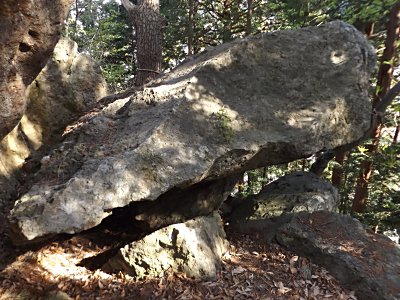

何かありそうな場所だが、これらも動き岩ではなさそう。 しかし、後方に見える岩に注連縄が巻かれている。 |

|

| 注連縄が巻かれた岩のほうへ行き、裏に回ると・・・ | ||

|

金倉神社のお札、そして小さな社の乗っかった岩との狭い隙間の向こうに、ようやく目的のものが見つかった。 |  |

|

湯宮神社からの参道をそのまま進んでいたら、最後はこんなところを上らなければいけなかったことを考えると、迂回したのは正解だった。迂回ルートも決して楽な道のりではなかったが・・・。 |  |

| 苦労して拝むことができた「動き岩」こと蟇岩(がまいわ)。 残念ながら押してもびくともしなかった。 |

||

| 岩の上に乗っかった小さな社。 湯宮神社の奥宮かどうかは不明。 長野へ戻る列車の発車時刻まで1時間を切っており、湯宮神社まで戻るとそのまま湯田中駅まで向かった。 |

|

|

|

湯田中駅に到着。 駅前には「楓の湯」という温泉がある。 |

|

|

湯田中駅構内。16時5分発信州中野行き列車(元営団3000系)が発車を待っていた。 |  |

| 湯田中駅から県道342号を挟んだ先には不自然な細長い土地がある。 水明館の駐車場として使われているようだが。 |

||

|

駐車場の片隅には〇の中に界と刻まれた境界標。 間違いなく長電に関連する場所であろうと、「駐車場入口から奥のほう」「駐車場入口から県道を挟んで湯田中駅」というアングルで撮影しておいた。 帰宅後に調べたところ、ここは湯田中駅でスイッチバックをしていた当時の引き込み線跡であったことが判明。 (湯田中駅でのスイッチバックの詳細については「I love SwitchBack」の当該ページをご参照ください。) |

|

|

湯田中駅旧駅舎。 昭和2年の駅開業から昭和31年まで使用していた。 現在は「楓の湯」開湯に伴い交流・展示施設「楓の館」としてリニューアルされている。 「楓の湯」は画像右奥から入る。 |

|

|

こちらが現在の駅舎。 |  |

|

改札口で次の列車の改札を待つ、といっても次の列車はまだ入線していないが。 右の画像は列車が入線していない時間にズームでしか撮影できない、旧ホームにある駅名標と海抜の記された標柱。 海抜599.76mは東京都民になじみ深い高尾山の山頂とほぼ同じだが、約4時間前にいた日本国道最高地点(2172m)との標高差は1500m以上。 |

|

|

ホームの端から上条方面を見る。 かつては左にも右にも引き込み線があった。 |

|

| 16時43分発長野行きB特急列車の車両は1000系「ゆけむり」(元小田急10000形"HiSE")。 初めて須坂→長野間で乗車した際は座れなかった展望席だが、2度目の乗車である今回は無事最前列の席を確保。 |

||

| 長野駅に戻ると、コンビニで飲み物を補給してから2番線ホームでしなの鉄道北しなの線の列車を待つ。 通常、しなの鉄道は軽井沢-篠ノ井-長野(しなの鉄道線・JR信越本線)と長野-妙高高原(北しなの線)の2系統に分かれており、長野駅を挟んで直通する列車は1日2・3本程度なのだが、18時14分長野発妙高高原行きの列車はそのうちの1本(軽井沢始発16時37分、長野18時6分着)だった。 |

||

| [現在地:妙高高原駅(新潟県妙高市)] 県境を越えて新潟県に入った。 最初の駅である妙高高原駅がえちごドギマギ・・・もといえちごトキめき鉄道との境界駅となっている。 ここで19時14分発直江津行き列車に乗り継ぎ。 直江津に着くと、少々早歩き気味で今夜の宿を目指す。 少々遅めの夕食として「オーモリラーメンせいほう国道店」で特製ねぎソバを食べた後、ホテルへチェックイン。 |

|

|

| <前のページ | 旅の記録2017GW 上信越・佐渡編 |

次のページ> |

| 渋 峠 | 直江津 佐渡その1 |

|

| 旅の記録トップに戻る | ||